Papa Leone X

Galleria degli Uffizi - Firenze

(da it.wikipedia.org)

Notizie: (Firenze, 11 dicembre 1475 - Roma, 1 dicembre 1521) Papa Leone X, in latino: Leo X, nato Giovanni di Lorenzo de' Medici, è stato il 217esimo papa della Chiesa cattolica dal 1513 alla sua morte. Giovanni era il quartogenito (il secondo figlio maschio) di Lorenzo de' Medici e Clarice Orsini e portò alla corte pontificia lo splendore e i fasti tipici della cultura delle corti rinascimentali. Fu l'ultimo Papa a essere semplice diacono al momento dell'elezione. Venne destinato fin dall'inizio alla carriera ecclesiastica; ricevette la tonsura a sette anni con la nomina a protonotario apostolico, ad otto reggeva dei benefici quale abate di Montecassino e di Morimondo e prima dei tredici erano in corso negoziati per la sua elevazione a cardinale. Innocenzo VIII, il Papa regnante, era legato a Lorenzo de' Medici da ottime relazioni e da una comunanza di interessi e politiche; nel concistoro dell'8 marzo 1489 Giovanni venne nominato cardinale del titolo di Santa Maria in Domenica con la proibizione di vestire le insegne cardinalizie per tre anni, in ragione della giovane età. In questo intervallo di tempo tra il 1489 e il 1491 venne inviato a Pisa a studiare teologia e diritto canonico, e qui era anche Cesare Borgia. Gli impegni di studio di tipo ecclesiastico sembrano che siano stati meno congeniali al giovane principe della chiesa, rispetto all'elegante letteratura per la quale aveva ereditato il gusto del padre, e nella quale aveva fatto grandi progressi sotto la tutela di Poliziano e Bibbiena. Il 9 marzo 1492 vestì le insegne cardinalizie presso la Badia di Fiesole e il 22 marzo entrò in Roma, mentre il giorno dopo fu accolto in udienza dal papa. Dopo poco più di un mese dovette tornare a Firenze perché suo padre morì e dopo poche settimane fu di nuovo a Roma perché in luglio entrava in conclave dopo la morte di papa Innocenzo VIII. Nel giro di pochi mesi quindi le sue prospettive vennero completamente sovvertite, un doppio lutto che anche per l'Italia chiudeva un'era di pace, che la politica prudente di Lorenzo aveva procurato, e si inaugurava un periodo di invasioni straniere e lotte interne. Nel breve conclave dell'agosto 1492 fu eletto Rodrigo Borgia al quale egli non era molto legato, e decise di tornare a Firenze. Una delle prime conseguenze della fine dei delicati equilibri politici fu l'irruzione francese in Italia, che ebbe come conseguenza l'espulsione della famiglia Medici da Firenze nel novembre 1494. La caduta dei Medici a Firenze fu favorita anche dal predicatore domenicano Girolamo Savonarola, che approssimandosi a Firenze Carlo VIII, tuonò energicamente contro la remissività mostrata da Piero de' Medici il suo fratello primogenito; sembra che il cardinale Medici avesse dovuto lasciare la città in incognito vestito da frate minore.[senza fonte] A Firenze si instaurò una repubblica, mentre il cardinale, con suo fratello maggiore e il loro cugino Giulio, futuro Papa Clemente VII, trovarono ospitalità presso la corte di Urbino. Poi il cardinale si rifugiò a Bologna e vedendosi, ormai privato, almeno per il momento, d'importanza politica, oltre ad essere malvisto dal successore di Innocenzo VIII, Alessandro VI, decise d'intraprendere un viaggio con alcuni fidati amici in Germania, Paesi Bassi e Francia; conobbe molti uomini illustri ed ebbe anche problemi, come quando a Rouen fu arrestato ed espulso. Tornò in Italia nel 1500 e decise di rimanere a Roma, nel suo palazzo: l'attuale e famoso Palazzo Madama, sottraendosi per quanto possibile all'attenzione, disarmando le gelosie di papa Alessandro VI con la sua completa devozione per gli studi letterari e quindi raccogliendo intorno a se molti letterati e poeti. Nel 1503 moriva il fratello maggiore Piero dei Medici e quindi egli diveniva capostipite della prestigiosa famiglia; contemporaneamente essendo morto Alessandro VI, e dopo il breve pontificato del 1503 di papa Pio III, fu eletto papa Giulio II, uomo dalle grandi doti politico-militari. Anche i rapporti con questo pontefice, sebbene non fossero contrastati, non furono neanche particolarmente amichevoli. Quando nell'agosto 1511 Giulio II si ammalò gravemente, Giovanni fu visto muoversi più di tutti gli altri cardinali in vista del possibile conclave.[senza fonte] Quando poi Giulio II si riprese, egli fu inviato come legato pontificio della Provincia Romandiolæ (con sede a Bologna) nell'ottobre 1511. Tale incarico fu svolto senza particolare impegno, almeno a giudizio di Giulio II. Nel frattempo gli eserciti preparavano lo scontro. Giulio II, per contrastare i francesi di Luigi XII in Italia, costituì la Lega Santa alla quale nel 1511 aderirono l'Inghilterra, il Sacro Romano Impero, il Regno di Spagna e la repubblica di Venezia. Lo scontro avvenne l'11 aprile 1512 nella sanguinosa battaglia di Ravenna dove Giovanni de' Medici, che assisteva allo scontro, fu fatto prigioniero; i francesi, nonostante le numerose perdite, ebbero la meglio e si diressero verso Milano, ma sapendo che un esercito imperiale stava scendendo dalla Svizzera, furono costretti ad abbandonare la Lombardia; i francesi decisero di portare il cardinale de' Medici in Francia come ostaggio, ma il cardinale durante l'attraversamento del fiume Po, riuscì a fuggire, riparando a Ravenna. Giulio II si rese conto che per ostacolare i francesi in Italia doveva ostacolare uno dei loro principali alleati, cioè la repubblica di Firenze, e quindi favorire l'ascesa dei Medici, che erano stati costretti a fuggire dalla città dopo la morte di Lorenzo il Magnifico. Da qui la consegna di alcune truppe al comando del Cardona al cardinale de' Medici. Entrarono in Toscana ed assediarono la città di Prato. Alla sua capitolazione seguì una tragica devastazione durata 21 giorni (episodio tragicamente noto come: "Il sacco di Prato"). Temendo che al sacco di Prato potesse seguire il sacco di Firenze il governo fiorentino passo' senza spargimento di sangue alla fazione medicea e cosi i Medici poterono rientrare in Firenze riprendendone il controllo 14 settembre 1512, pur mantenendone le istituzioni repubblicane. Giovanni e il fratello Giuliano si prodigarono per sedare le tensioni e gli odi e tentare di rappacificare le fazioni. Ma in città lo spirito repubblicano era ancora molto forte e fu scoperto un complotto contro i Medici proprio nel momento in cui giungeva la notizia da Roma della morte di papa Giulio II, avvenuta il 23 febbraio 1513. Il cardinale, che non aveva grandi rivali, si portò subito a Roma per il conclave che iniziò il 9 marzo. Grazie all'abile segretario Bernardo Dovizi da Bibbiena, che riuscì a convincere molti cardinali elettori sulla opportunità di un papa mediceo dallo spirito conciliante e che probabilmente non avendo buona salute sarebbe durato poco, il 9 marzo veniva eletto papa. Non essendo che diacono, fu prima ordinato sacerdote e vescovo il 13 marzo 1513 e poi incoronato in modo solenne come mai s'era visto a Roma[senza fonte] il 19 marzo. Questo papa, raffinato e colto umanista in un'Europa che si stava avviando al fanatismo religioso e alle guerre di religione, provocate dalla Riforma protestante e dalla Controriforma, è stato spesso criticato per le caratteristiche mondane del suo pontificato e per la mancanza di zelo riformista. Erasmo da Rotterdam gli dedicò la sua edizione critica del Nuovo Testamento greco. In Deputazione toscana di storia patria (1859) si dice che il filosofo Marsilio Ficino (1433-1499), che praticava l'astrologia, gli abbia predetto il Papato quando lui era solo un giovinetto. Di lui gli avversari raccontano che quando divenne papa, a soli trentasette anni, l'11 marzo 1513, abbia detto a suo cugino Giulio: «Poiché Dio ci ha dato il Papato, godiamocelo». Si racconta viaggiasse attraverso Roma alla testa di una stravagante parata, in cui sarebbero apparsi pantere, giullari ed un elefante bianco. Avrebbe fatto servire cene con sessantacinque portate. Divulgò la bolla Inter Sollicitudines, durante il concilio Lateranense V, che proibiva di stampare libri non approvati dal clero. La pena per chi avesse pubblicato libri non autorizzati era la scomunica, il rogo pubblico dei libri stampati, una multa di cento ducati e il divieto di stampare per un anno. Qualora si reiterasse nella stampa libri non autorizzati, erano previste pene più severe. Fondamentalmente i suoi obiettivi che emersero già all'inizio del suo pontificato erano tre: raggiungere la pace con gli Stati stranieri evitando guerre; modernizzare lo Stato Pontificio; difendere gli interessi della sua famiglia medicea a Firenze. Tra i primi atti vi fu la riapertura del V concilio lateranense (27 aprile 1513, apertura della sesta sessione), già iniziato dal suo predecessore, risanando i contrasti che avrebbero portato ad uno scisma. Inoltre richiese con un libello la liturgia in volgare e la traduzione della Bibbia (confutato poi dal Concilio di Trento che riconfermò il latino). La difesa degli interessi fiorentini nella politica internazionale fu al centro della sua azione fin dall'inizio del pontificato; nel settembre del 1513, ad esempio, risolse in favore della sua patria un arbitrato con il quale assegnò proprio a Firenze il dominio su Pietrasanta, città fino a quel momento parte della Repubblica di Lucca.[senza fonte] Il 18 settembre 1520 eresse la diocesi di Sansepolcro, scorporandone il territorio, per la maggior parte, da quella di Città di Castello, dal momento che questa si trovava fuori dello stato fiorentino. Nell'aprile del 1513 aveva rinnovato la Lega Santa antifrancese, stipulata da Giulio II e nel giugno 1513 a Novara gli Svizzeri, guidati da Massimiliano Sforza, inflissero una pesante sconfitta ai francesi, conquistando il ducato di Milano. Questo favorì il ritorno di molti cardinali filofrancesi all'obbedienza pontificia. I cardinali Carvajal e Sanseverino fecero atto di sottomissione e dopo di loro quasi tutti i cardinali dissidenti. La sua tendenza alla conciliazione emerse subito appena eletto. Concesse il perdono ai cardinali che avevano aderito al "conciliabolo di Pisa" dove si era tentato di eleggere un antipapa; perdonò Pompeo Colonna che aveva tentato di provocare un'insurrezione popolare per stabilire una repubblica a Roma; perdonò i congiurati Boscoli e Capponi che avevano complottato contro di lui a Firenze, salvando la vita a Niccolò Machiavelli. In campo politico non ebbe una posizione ferma poiché in base all'opportunità si schierò dapprima contro la Francia, divenendone successivamente alleato, per poi passare apertamente contro l'Impero. All'interno riprese le abitudini nepotiste, creò Cardinale il cugino Giuliano che in futuro sarà Papa Clemente VII ed il nipote Innocenzo Cybo. Nel gennaio del 1515 moriva il re francese Luigi XII, al quale successe Francesco I, uomo molto ambizioso, che avendo antenati tra la nobile famiglia dei Visconti, avanzava ancora più energicamente pretese di possesso del ducato milanese. Già a febbraio il papa si attivò per stipulare un'altra Lega Santa anti-francese che comprendeva: l'Imperatore, Milano, Genova e gli Svizzeri, mentre Venezia era alleata con la Francia. Tale patto però non fu ratificato perché non tutti erano d'accordo sul fatto che Parma e Piacenza dovessero passare allo Stato Pontificio. Francesco I marciò verso Milano nel settembre del 1515 e non trovò grande resistenza. Il 13 e 14 settembre, nella battaglia di Marignano i francesi vinsero definitivamente le difese della Lega. Finita malamente la battaglia di Marignano, Leone X decise di punire il mancato appoggio promesso dalla città di Urbino governata da Francesco Maria I Della Rovere, il quale aveva ospitato la sua famiglia alla cacciata da Firenze. Questo non attenuò la decisione di spodestare Della Rovere da Urbino e mettervi un membro della famiglia Medici, cioè Lorenzo suo nipote, già Signore di Firenze. Leone X, nonostante che i suoi alleati fossero contrari, intraprese, subito dopo la battaglia di Marignano, trattative con i francesi, che ebbero luogo a Bologna nel dicembre dello stesso anno. Qui, il 18 agosto 1516, egli firmò con il rappresentante del re di Francia, Antonio Duprat, futuro vescovo e cardinale, il Concordato di Bologna, con il quale rinunciava ai territori di Parma e Piacenza, ma otteneva la revoca ufficiale, da parte del Sovrano francese, della Prammatica Sanzione di Bourges. Il Concordato fu ratificato successivamente dal Concilio Lateranense V. Il compromesso insito nel concordato portò al riconoscimento della Chiesa gallicana nella Chiesa cattolica, anche se attenuato rispetto a quanto era stato deciso con la Prammatica Sanzione di Bourges, conferendo tuttavia ai Re di Francia un potere sulla Chiesa francese, del quale nessun altro Sovrano Cattolico disponeva nel proprio regno, ed aprendo, fra l'altro, le porte all'introduzione nel regno di Francia del deprecato regime delle commende. Il concordato di Bologna rimarrà in vigore praticamente fino alla soppressione dell'autorità della Chiesa in Francia operata dalla Rivoluzione Francese. Il Cardinale Alfonso Petrucci, fratello di quel Borghese Petrucci che era stato estromesso nel 1516 dal potere in Siena da parte del cugino Raffaele Petrucci, Vescovo di Grosseto, ordì una congiura per assassinare Papa Leone X mediante avvelenamento. Per ottenere questo scopo corruppe il medico personale del Papa, Battista da Vercelli, ma la congiura fu scoperta grazie all'intercettamento di una lettera di Alfonso al suo segretario Antonio de Nini. Il Cardinale, arrestato e tradotto a Roma, fu giustiziato in Castel Sant'Angelo per strangolamento il 16 luglio 1517, mentre il suo Segretario e il Medico del Papa furono condannati a morte per squartamento.[9] Altri quattro cardinali risultarono coinvolti nella congiura, Raffaele Riario, Bandinello Sauli, Francesco Soderini e Adriano Castellesi, che se la cavarono con il pagamento di una multa. A corto di fondi per le guerre contro la Francia e i grandi lavori edilizi in corso a Roma, Leone fece un accordo con l'arcivescovo Alberto di Hohenzollern in Germania, che avrebbe aiutato a proseguire l'opera di completamento della basilica di San Pietro a Roma. Egli accettò da Alberto la somma di 10.000 ducati in cambio dell'arcivescovado di Magonza. Affinché Alberto potesse restituire la somma alla casa finanziaria di Jakob Fugger, da cui aveva ottenuto il prestito, il 31 marzo 1515 il papa con la bolla Sacrosancti Salvatoris et Redemptoris gli diede il privilegio di dispensare un'indulgenza nei suoi territori per un periodo di sei anni. Metà del denaro ricevuto sarebbe stato versato al Papa per il finanziamento della fabbrica di San Pietro allora in costruzione, e l'altra metà a Fugger come restituzione del prestito. Il 18 settembre 1520 - reiterando un provvedimento già emanato il 23 settembre 1515 ma rimasto lettera morta - eresse la diocesi di Sansepolcro, sottraendo così alla diocesi di Città di Castello i territori del dominio fiorentino, ormai egemonizzato dalla famiglia Medici. Martin Lutero criticò Leone X per la vendita di indulgenze e la predicazione grossolana del frate domenicano Johann Tetzel, sottocommissario per la predicazione delle indulgenze dell'arcidiocesi di Magonza. Il 31 ottobre 1517 Lutero affisse le sue 95 tesi sulle indulgenze sul portone della chiesa di Wittenberg e la riforma protestante, con il suo furore religioso, fu il peggior colpo allo splendore umanistico della Corte papale del Rinascimento, di cui Leone fu uno dei maggiori esponenti. Il 15 giugno 1520 Leone X pubblicò la bolla Exsurge Domine con la quale vennero condannate alcune delle tesi di Lutero e con la quale minacciò di scomunica Lutero se non avesse ritrattato entro 60 giorni le sue posizioni. Lutero ignorò la bolla e successivamente la bruciò nella piazza di Wittenberg. Il 3 gennaio 1521 papa Leone X scomunicò Martin Lutero con la bolla Decet Romanum Pontificem. I’1 dicembre dello stesso anno in cui aveva scomunicato Lutero, Leone moriva e fu seppellito nella basilica di Santa Maria sopra Minerva. Il suo decesso, avvenuto quando aveva soli 46 anni di età, diede luogo a numerose dicerie e sospetti di avvelenamento, tanto che fu persino arrestato per breve tempo il suo coppiere, ma non si venne a capo di nulla in proposito.

Stato: Buryatia Data: 01/01/1990 Emissione: Ritratto di Papa Leone X - Raffaello Filigrana: Senza filigrana Stampa: Offset |

|---|

Stato: Congo (Kinshasa) Data: 01/01/2003 Emissione: Papa Leone X Filigrana: Senza filigrana Stampa: Offset |

|---|

Stato: Liberia Data: 12/12/2000 Emissione: I Papi del Millennio Dentelli: 13¾ x 13¾ Filigrana: Senza filigrana Stampa: Offset |

|---|

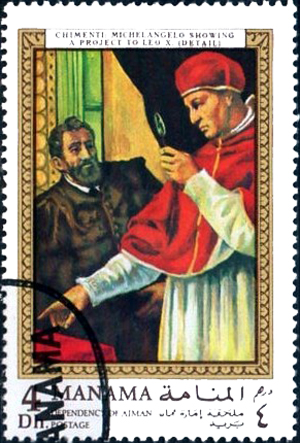

Stato: Manama Data: 05/06/1970 Emissione: La vita di Michelangelo Buonarroti (1475-1564) |

|---|

Stato: Vatican City Data: 30/08/2013 Emissione: I pontefici del rinascimento Dentelli: 13¼ Tiratura: 250.000 Filigrana: Senza filigrana Stampa: Offset |

|---|